一つ前の記事でご紹介した、カウンターテーブルに合うスツールを作りました。椅子はDIYの中では難易度高め。強度を出しつつデザインにもこだわり、実用性も兼ね備えたものが作りたい!そんな思いで挑戦したDIYの記録です。

youtube動画はこちら

スツールのサイズと設計図

今回作成するのは、高さ60cmのハイスツールです。高さ90cmのカウンターテーブルに合うサイズです。座面は直径30cm。カフェ板で作成しますので、厚みは30ミリとなります。脚には24ミリのラワンの角材を選びました。

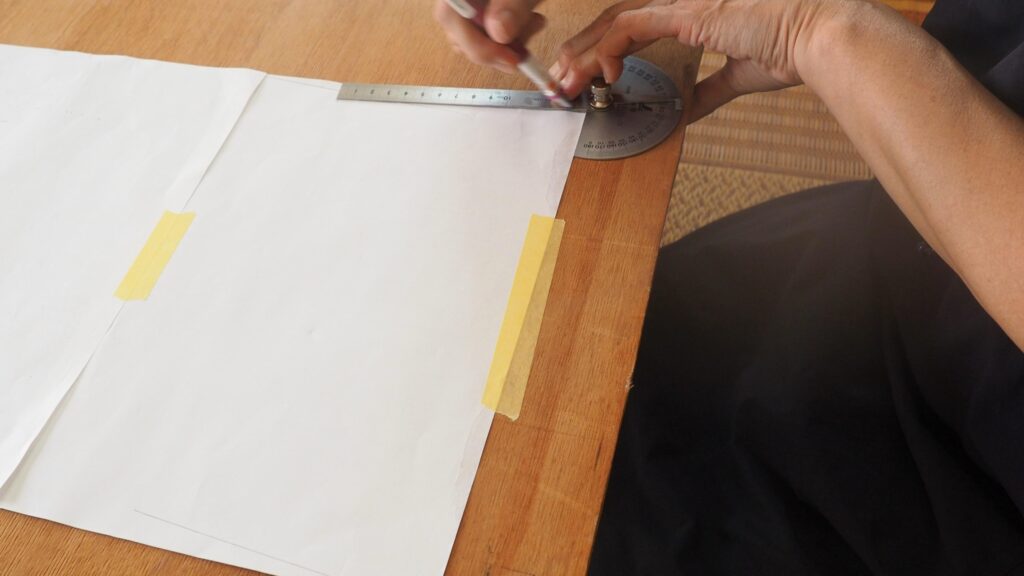

設計図は実物大です。ベニヤ板に紙を貼り付けて作りました。脚は5度の傾斜をつけます。実物大の設計図を書くことによって、正確な材料の切り出しができるので便利です。角パーツの角度の付け方も、図面に合わせて墨付けができるので、間違えがありません。

繊細な部分は手鋸で正確にカットする

脚に使う木材のカットは手鋸にしました。磁石の付いた、自作のノコギリガイドを使うと、とても綺麗にカットすることができます。

相欠き加工

今回の作品は高さのある椅子なので、相欠き加工は必要不可欠。トリマーでやる方法、丸鋸でやる方法、手鋸でやる方法と色々なやり方がありますが、手でやる方法と丸鋸でやる方法を試してみました。

相欠き加工のポイント

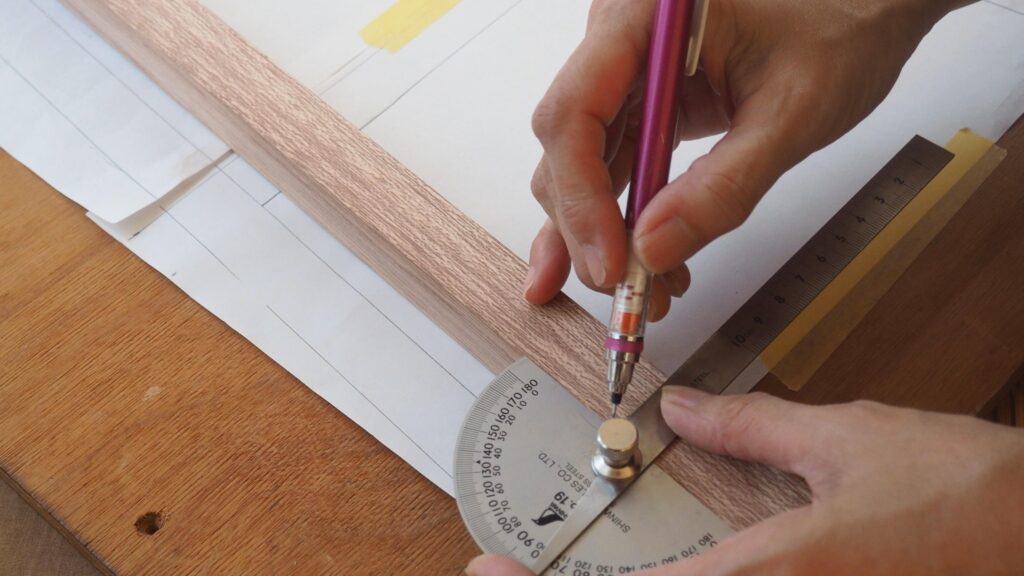

相欠き加工で大切なこと。まずは墨付けです。シャーペンよりも、しっかりと先を尖らせた鉛筆を使うのが良かったです。

深さがまちまちになってしまった。墨線が見えにくいので、ビニールテープを貼ってみました。

墨線の際は手鋸でやった方がいいと思いますが、内側の切れ込みは丸鋸の方が良かったです。深さを均一にできるので。

手でぎゅっと押し込んで入るくらいのきつさにしたいところですが、これが難しい。墨線の太さやノコギリの刃の厚みなどにも関係するのかもしれませんが、私の場合墨線の少し内側くらいを狙うとうまくいきました。

こんな感じに、貫と脚を相欠き加工で接続。

次は貫に相欠き加工をします。トンカチで叩いて入るくらいのきつさにできたら成功です。

2組の脚を交差させて組み立て

このスツールは、2組の脚を交差させて組み立てます。まずは上下の貫の部分を脚に取り付けます。貫の凹凸が合うように、ボンドを塗りビスで止める。また、一つの脚の上の部分の貫は組み立ててから取り付けます。

二つの脚を交差させて、下の貫の相欠きを接続。

最後に上の貫を入れて接合させます。

座面の制作

座面に使ったのは、カフェ板です。カフェ板の幅は200ミリなので、二つを繋ぎ合わせて400ミリの幅にします。

ボンドで圧着して一晩放置しました。

出来上がった板に直径300ミリの円を書きます。薄い板を円の中心にビスで固定し、半径となる150ミリの位置に穴をあけ、ドリルで線を引きました。

丸鋸で、書いた円より少し大きめに、ざっくりと円形にしました。

ならい加工

ならい加工とは、テンプレートを作ってその通りの形にする加工のことです。30cmもの厚い板をサークルカットするのは大変なので、9ミリの合板でテンプレートを作り、ならい加工をすることにしました。

テンプレートは、トリマーガイドを使って作ることができます。

できたテンプレートを両面テープで固定し、ベアリング付きのストレートビットを使って、テンプレートに沿ってなぞれば綺麗な円にすることができます。

深さが出てビットが届かなくなったので、テンプレートを外して最後まで加工しました。最後にボーズ面ビットを使い、面取りをしました。サンダーで綺麗に磨けば、座面の完成です。

座面の取り付け

座面と脚の接合は、オニメナットとボルトを使いました。座面の中心に脚の中心を合わせて重ね、ビスで仮止めをしておきます。その状態でボルトが通る穴を4箇所に開けます。

座面側にオニメナットを挿入。

座ぐりを入れてからボルトでしっかりと接続。

強度を出すための補強

相欠きが甘かったせいか、少しがたつきがあったので補強しました。カフェ板の端材をこのようにはめて、ボンドで圧着。これでかなりの強度が出ました。

仕上げ

オイルステインのオリーブ色で塗装。ワンバイフォーで簡単に脚置きも作ってみました。

これで完成です!

まとめ

相欠き加工、ならい加工、ならい加工のテンプレートを作るためのサークルカット。どれも初めて。いろんなことに挑戦しました。特に相欠き加工は、精巧さが求められる加工でした。

2脚作りましたが、一つ目よりも明らかに二つ目の方がうまくできました。見るのとやるのでは大違いですが、やってみるとコツがわかってきますよ!